|

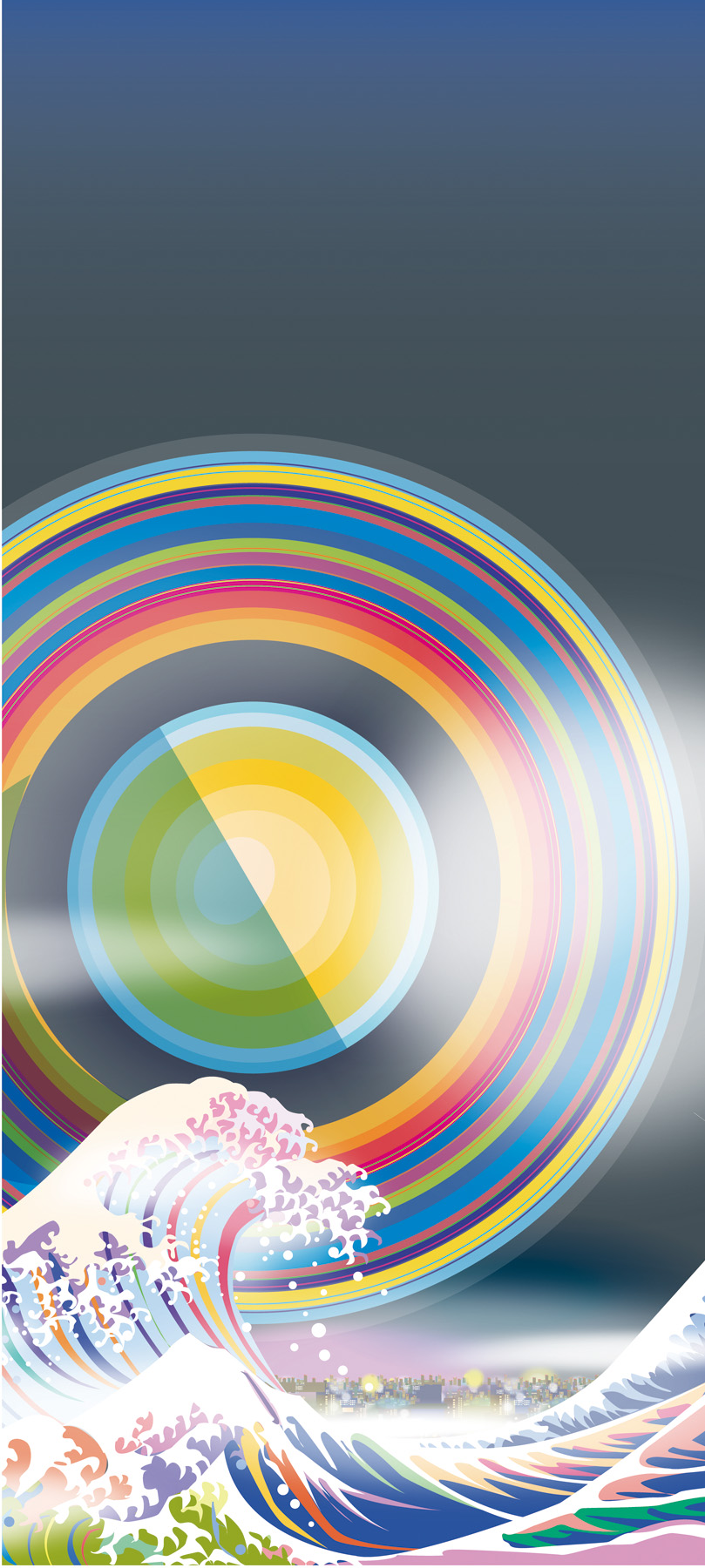

Shuichi Hashimoto Exhibition - Landscapre in the Memory

|

����ꥫ������ե���˥���������ǥ������ˤ����������८�����Zone�ζ�Ʊ���Ǥ���

���ܽ���Ÿ�ֵ�����������ʡ�

Shuichi Hashimoto - Landscapre in the Memory

�����ʵ�ǰ�ڼ������Ĥ������줿ͺ������ʡ�

ι�����ä����Ϥ����������¯Ū�ʴѸ��Ϥ����ʡ�

�Ѹ��ݥ������������줿��ά�����������ʤ�̥�Ǥμ̿���

�ʳػ���������줿̴��Ω�Ƥ�������������ʡ�

����ե��å���������ʤ��̤��ơ�̴�������äƤ�����

��������ʤε�������ơ�ι�件��仳�⤭��ʤ������롣

�缫�����桢�����桢�����ʱ��ˤȸ���Ż�ä����ʤϡ�����˻�������Ϥ�ɷ㤹�롣

���ʤ������������å��褯�������ƿ���Ū���������������ʤ���������

�ʶ��ܽ����

8��3�����ڡˡ�10��29�������ˡ�10��00��19��00

����ͧ�����ࡦŸ���βȡʥХ�ܥ��ѡ������

Thu, Aug 3, 2017, 10:00am – Sun, Oct 29, 2017, 7:00pm

Japanese Friendship Garden

2215 Pan American Road East, San Diego, CA, 92101, United States

http://www.niwa.org/exhibits-list/hashimoto

http://www.catbox-x.com/

|

|

|

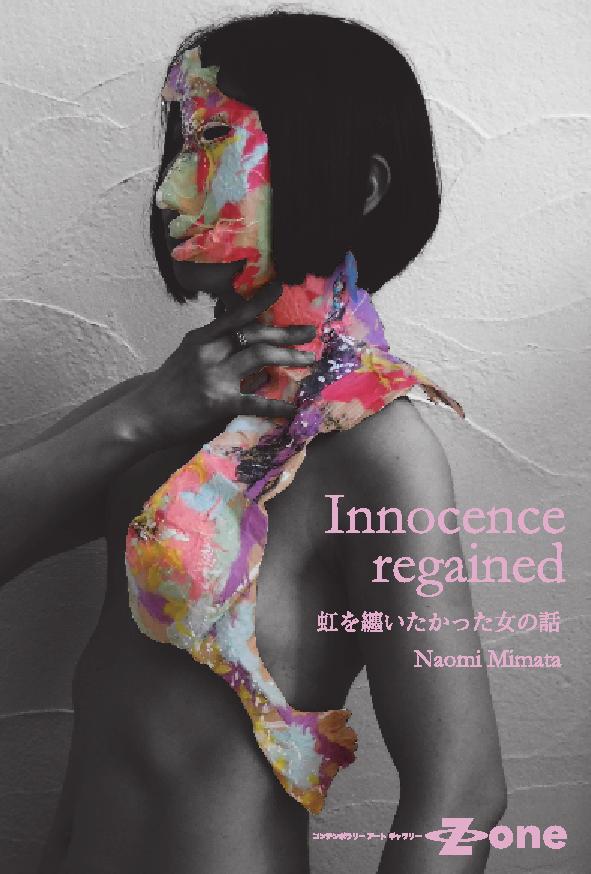

Naomi Mimata Exhibition, "Innocence regained"

|

��������Ÿ��Innocence regained������Ż�������ä������á�

��������Ÿ��Innocence regained������Ż�������ä������á�

6��25�������ˡ�7��8�����ڡˡ�12:00��18:00�ʿ塦���ϭ��

�����ƥ����ȥȡ����������ץ˥ѡ��ƥ����ʥ�������ˡ�6��25�������˸��4����6��

�����ƥ����ȥ��ơ��ȥ���

̵�ٵ��ʺ��˿��줿������ �����������ˤ��ޤ줿���

��������������������ߤ����ߤȤ� ���γ̤�����Ƥ�

�������ˤϼ���������������

�������ϸ��ʤ��ɤ������ʤ�

����Ϥ����������դ�̿����

��Υ���ܡ���ͷ��ϡ������˺����봶�С����Ƥ��봶�С��ִ֤����������С����Τ�������˼�ʬ�ȶ��ˤ��ä����Фʤɡ���ʬ�ο��Τ���ˤ��봶�Ф�Ω�ΤȤ��ƻ�в�������ΤǤ�����ʬ����¦����ʤ��ä���ʬ���Τ�Τȸ����ޤ���

���������Ҵѻ뤹�뤳�Ȥϡ����δ��Ф�ʬ�����ڤ�Υ���褦�ʡ����Ϲ�������褦���θ��Ǥ��ꡢ��ʬ����¦���Ѳ�����Ĺ�ؤΤ��ä����ˤʤ�ȴ����Ƥ��ޤ���

|

|

|

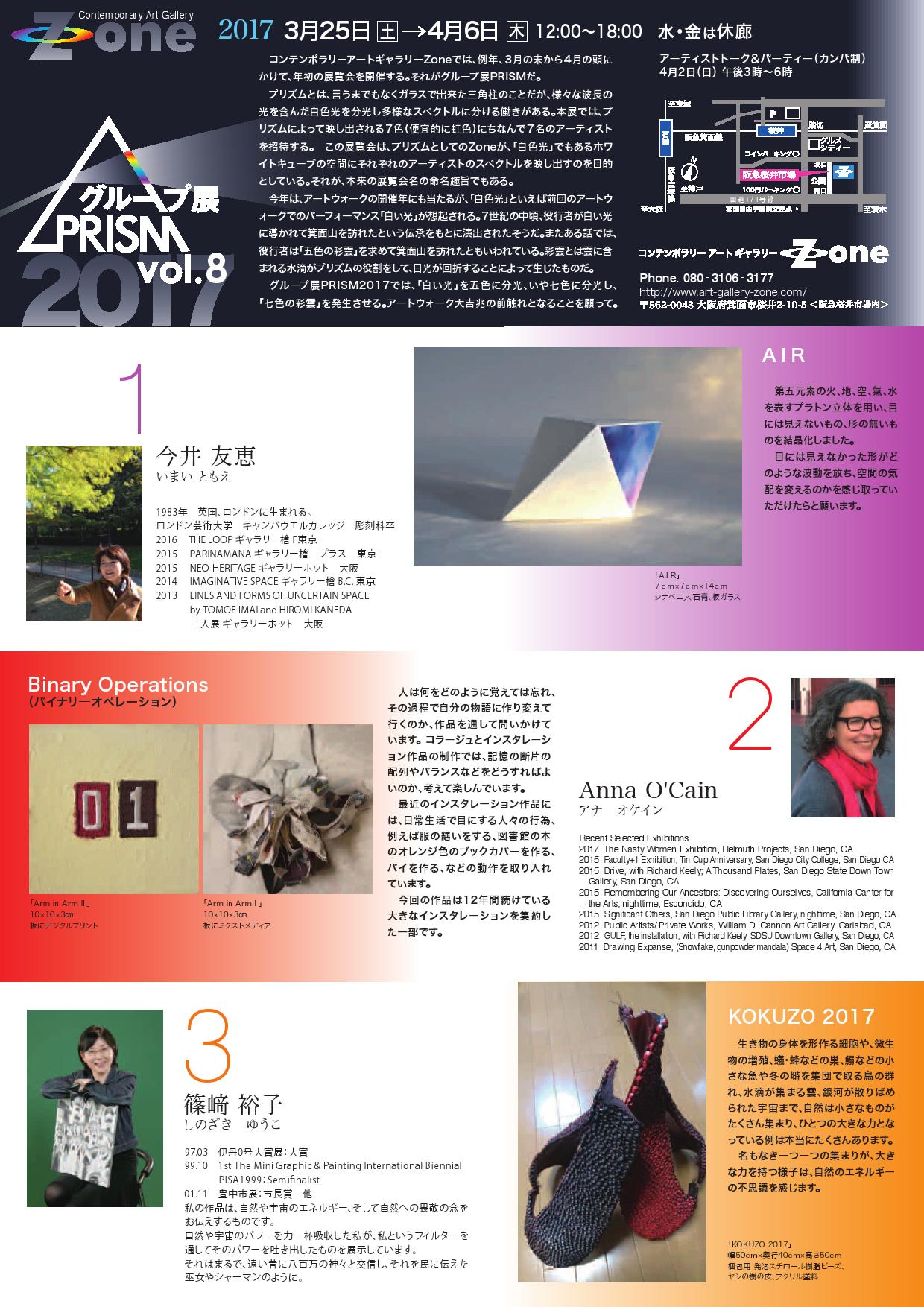

Group Exhibition, ��PRISM 2017��

|

���롼��ŸPRISM 2017

3��25�����ڡ�4��6�����ڡˡ�12:00��18:00���塦��ϵ�ϭ

�����ƥ����ȥȡ������ѡ��ƥ����ʥ�������ˡ�4��2�������� ���3����6��

���å����ƥ����ȡ�����ͧ�á����ʡ�����������͵�ҡ����ĥ���������硢�쥹����˥⥢��ƣ�����

��

������ƥ�ݥ������ȥ����Zone�Ǥϡ���ǯ������������飴���Ƭ�ˤ����ơ�ǯ���Ÿ����Ť��롣���줬���롼��ŸPRISM����

���ץꥺ��Ȥϡ������ޤǤ�ʤ����饹�ǽ��褿������Τ��Ȥ������͡�����Ĺ�θ���ޤ������ʬ����¿�ͤʥ��ڥ��ȥ��ʬ����Ư�������롣��Ÿ�Ǥϡ��ץꥺ��ˤ�äƱǤ��Ф���룷�����ص�Ū�������ˤˤ��ʤ�ǣ�̾�Υ����ƥ����Ȥ��Ԥ��롣������Ÿ����ϡ��ץꥺ��Ȥ��Ƥ�Zone���������פǤ⤢��ۥ磻�ȥ��塼�֤ζ��֤ˤ��줾��Υ����ƥ����ȤΥ��ڥ��ȥ��Ǥ��Ф��Τ���Ū�Ȥ��Ƥ��롣���줬�������Ÿ����̾��̿̾��ݤǤ⤢�롣

����ǯ�ϡ������ȥ��������γ���ǯ�ˤ������뤬�������פȤ���������Υ����ȥ��������ǤΥѡ��ե����ޥ����פ��۵�����롣���������溢����ԼԤ�����Ƴ�����̧�̻���ˬ�줿�Ȥ����������Ȥ˱�Ф��줿���������ޤ������äǤϡ���ԼԤϡָ��κ̱��פ����̧�̻���ˬ�줿�Ȥ⤤���Ƥ��롣�̱��Ȥϱ��˴ޤޤ���ũ���ץꥺ������ơ����������ޤ��뤳�Ȥˤ�ä���������Τ���

�����롼��ŸPRISM2017�Ǥϡ������פ����ʬ�������伷����ʬ�������ּ����κ̱��פ�ȯ�������롣�����ȥ��������������������Ȥʤ뤳�Ȥ��äơ�

|

|

|

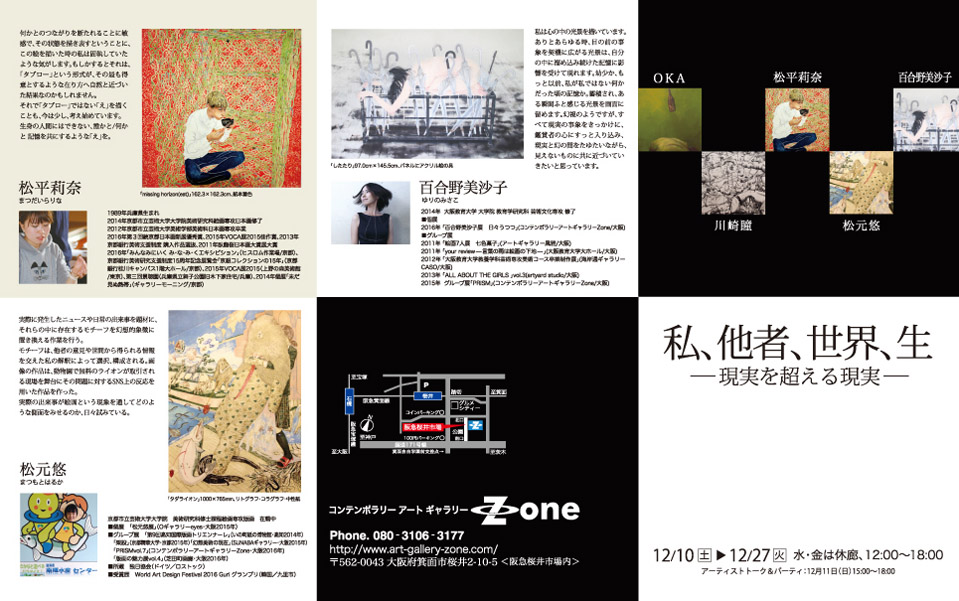

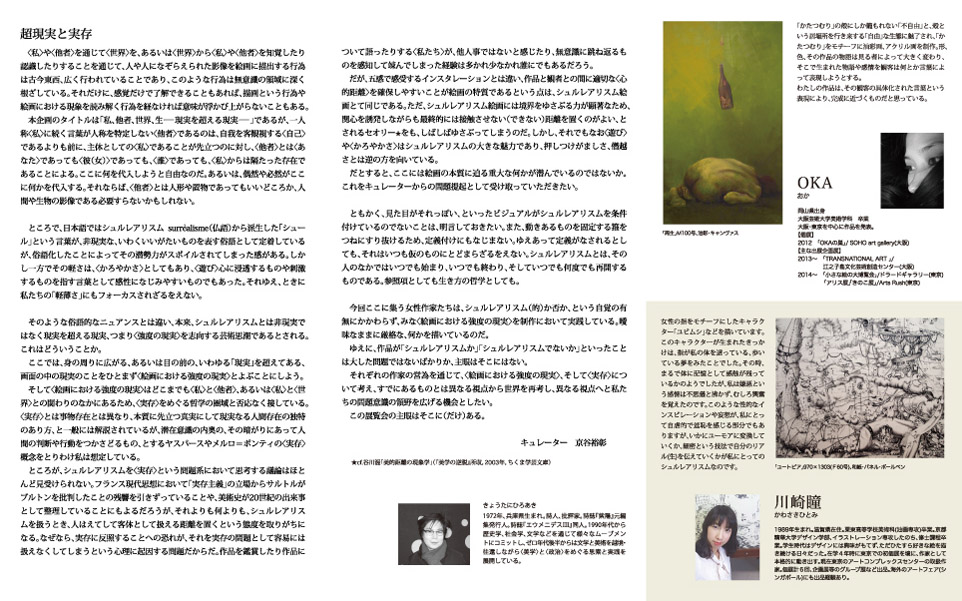

"The Surreal and The Existential"

|

�ֻ䡢¾�ԡ����������������¤�Ķ���븽�¡���

12��10�����ڡˡ�12��27���ʲСˡ��塦��ϵ�ϭ��12:00��18:00

�����ƥ����ȥȡ������ѡ��ƥ���12��11��������15:00��18:00

����졼��������ë͵��

�����ƥ����ȡ�OKA�����Ʒ����ʿ��ࡡ����ͪ��ɴ����������

��ë͵�����졼�����˷ޤ�������δ��Ÿ�Ť��ޤ���

5�ͤν��������ƥ����Ȥ������줾������θ��¤�ۤʤ뵻ˡ�������Ƥ��ޤ���

�ܺ٤Ϥ�����

https://www.facebook.com/events/260241011045078/

Ÿ���ץ�

http://zatsuzatsukyoyasai.blogspot.jp/2016/12/blog-post.html

|

|

|

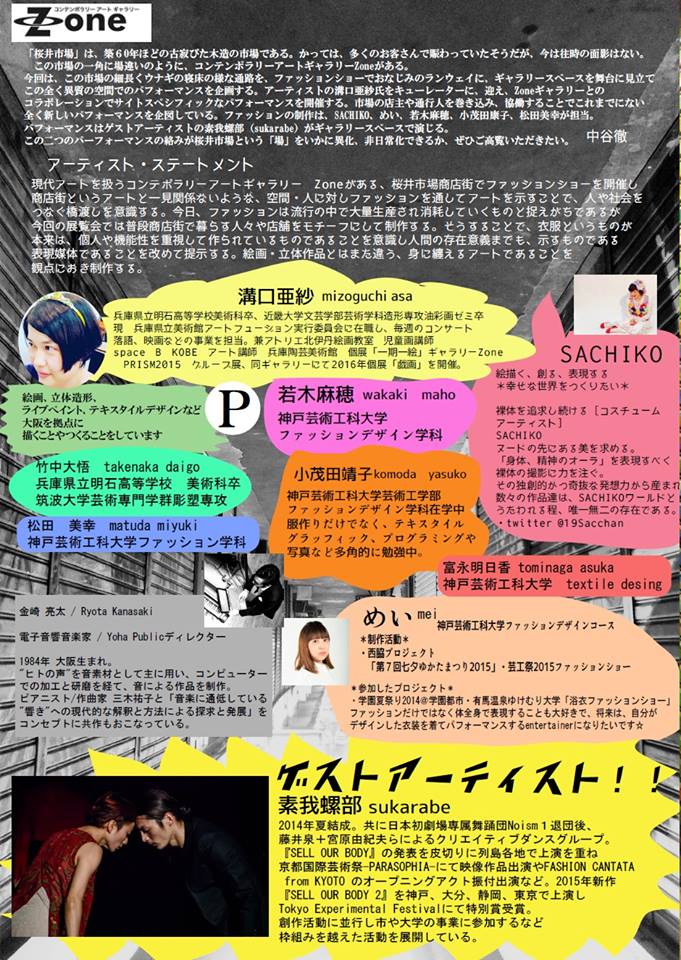

2016 Autumn��SAKURAIICHIBA COLLECTION

|

2016��������Ծ쥳�쥯�������Ծ�ե��å���硼

10��9�������ˡ�10��18���ʲС�12��00-18��00�ʿ塦�⡡��ϭ��

�ե��å���硼��10��9�������ˡ�10��16�������ˡ���14��00����16��00���Ʋ����30̾������ƥ�ݥ������ȥ����Zone�ˤơ�

�����硼�ϳƲ�1,000�ߡ�9�����硼���Ѿ�ʪ�ץ쥼��ȡ�16���Dz��������ѥե����ޥ�

�������ߤ�Zone�ޤǡ��ʥ�롢���á�facebook�ˤƼ����դ��Ƥ���ޤ�����

�ֺ���Ծ�פϡ���60ǯ�ۤɤθż�Ӥ���¤�λԾ�Ǥ��롣���ĤƤ�¿���Τ��Ҥ��������äƤ����������������ϱ������̱ƤϤʤ������λԾ�ΰ�Ѥˡ���㤤�Τ褦�˥���ƥ�ݥ������ȥ����Zone�����롣

����ϡ����λԾ�κ�Ĺ�����ʥ��ο������ͤ���ϩ��ե��å���硼�Ǥ��ʤ��ߤΥ�����ˡ���������ڡ���������˸�Ω�ơ����������ۼ��ζ��֤ǤΥѥե����ޥ��褹�롣

�����ƥ����Ȥι¸����ӻ�塼�졼�����˷ޤ���Zone������ȤΥ���ܥ졼�����ǥ����ȥ��ڥ��ե��å��ʥѥե����ޥŤ��롣�Ծ��Ź����̹Կͤ����ߡ���Ư���뤳�ȤǤ���ޤǤˤʤ������������ѥե����ޥ��ޤ��Ƥ��롣

���Υѥե����ޥ�����Ծ�Ȥ����־�פ��˰۲��������ﲽ�Ǥ��뤫�����Ҥ�������������������

����ëŰ��

|

|

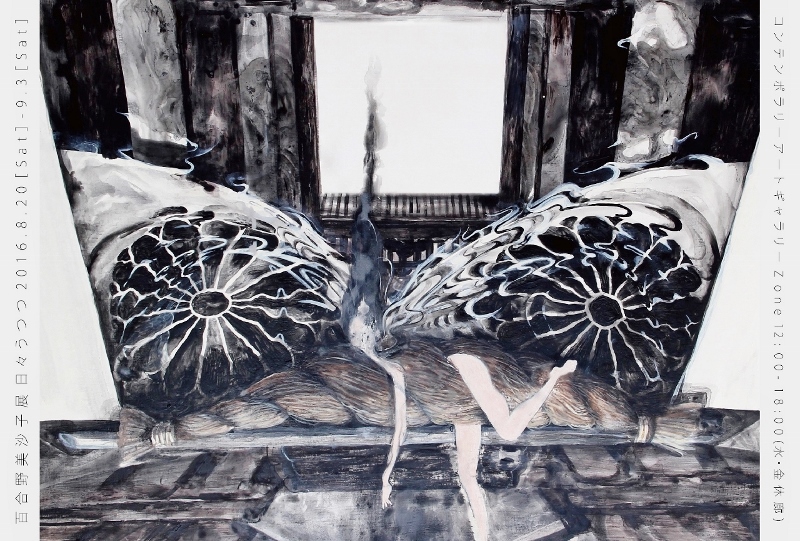

ɴ����������Ÿ���������Ĥġ�

ɴ����������Ÿ���������Ĥġ�

�������줫�������⤫�Ӥ�������ʤϡ����ɤ����ɤ��������Ծ����Ǥ�����

8��20�����ڡˡ�9��3�����ڡˡ�12:00��18:00�ʿ塦���ϭ��

�����ƥ����ȥȡ������ѡ��ƥ����ʥ�������ˡ�8��21�������˸��4����6��

�����ƥ����ȡ����ơ��ȥ���

��ϼ�ʬ�ο�����θ��ʤ������Ƥ��ޤ������θ��ʤ����������������ǡ��դ��⤫�Ӥ����äƤ��ޤ����������λ�Ω�Ƥ����������������������Ϥ���������������Ȥ���������ܤ����ˤ����Τä����ˤ��ơ������ʸ��ʤ����Ƭ����˹�����ޤ���

Ÿ����Υ����ȥ�Ǥ���֤��Ĥġפϡ��ȸ��¡ɤȤ�����̣������ޤ������ȸ��ȸ��¤δ֡ɤȤ�����̣�⤢��ޤ�����γ���Ϥޤ�Ǹ���Τ褦�Ǥ����������Ϥ��٤Ƹ��¤ä����ˤ��Ƥ��ޤ����֤��ĤġפˤϤ��Τ褦�ʻפ������ޤ������츫���ꤨ�ʤ��褦�ʤ��Ȥ������Ƥ��ޤ������ܤ˸������Τ��������¤ǤϤ���ޤ��䤿���ο��α���ˤϡ��Զ�ʥ�����䡢���ɤ����ɤ��������ʡ��Ծ�����¸�ߤ��Ƥ��ޤ��������̤��ơ�ï�ο�����ˤ⤢��ռ��˾��������ƤƤ����ޤ���

ɴ���������ҥ����֥����ȡ�http://yurinom.com/

|

|

�¸����Ӹ�Ÿ�ֵ��� -18��-��

�¸����Ӹ�Ÿ�ֵ��� -18��-��

7��9�����ڡˡ�7��21�����ڡˡ�12:00��18:00�ʿ塦���ϭ��

�����ƥ����ȥȡ������ѡ��ƥ����ʥ�������ˡ�7��18���ʷ�˸��4����6��

�����ƥ����ȡ����ơ��ȥ���

�ľ�������֥����ȤϿͤο���ľ���䤤�ݤ��뤳�Ȥ��Ǥ���פȻפ������ߤޤ����̲���濴�������³���Ƥ������������ϡ����פ������¤ߤ䡢�ʹ֤���˾�ʤɤ��Τ����������ʤ�¿������δ�����������������վԤ�������פȤʤ��������ǤȤϰ㤦�����Ŧ����롣����������Υ�����դ䡢�������ʾ��̤��鿧�����̤��줾��οͤ��ɤ�뤫��Ȼפ�������ϡ��ֵ���פȤ������Ȥ����ܤ���Ÿ�������������������Ϥ��ο���ʪ�˿ͤ������ꡢ�����ƥ����ʤ�Τǡ��ܤ��ؤ������ʤ�褦�ʤ��Ȥ⡢�վޤ����ͤ��Τ餺��ˤ��Ƥ��롣����ϡ�������ǵ����Ƥ��������Ǥ��뤬���ºݤθ��¼Ҳ�ǤⱣ��Ƥ������������Ǥ��롣�ʹ֤���ʤ�Ʊ����ʣ���ǡ�ï�ˤ�����ʤ��פ���ġ��������Ƹ���Ҳ�����褷�Ƥ��롣�����ȤϤ��ζ����˿��쿴�������������Ƥ���롣

���ʤ��줾��ˡ��פ������뤬���ġ��κ��ʤȴվԤ����ä���ͳ�˹ͤ��Ƥ�餤�������Ф����ᤷ�ߡ���ͳ�˹ͤ�����֤ˤʤ�ФȻפ���

|

|

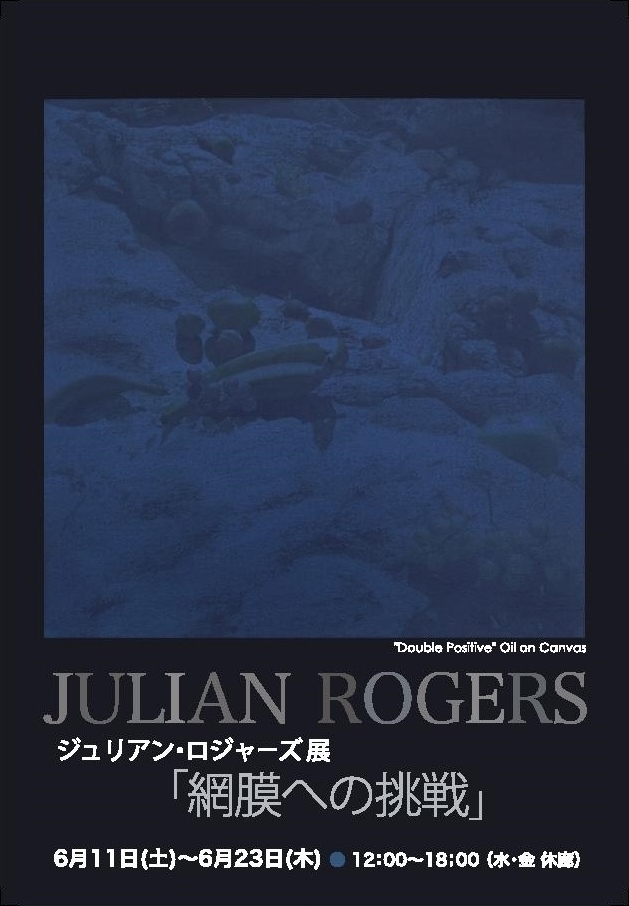

����ꥢ�����㡼��Ÿ������ؤ�ĩ���

����ꥢ�����㡼��Ÿ������ؤ�ĩ���

6��11�����ڡˡ�6��23�����ڡˡ�12:00��18:00�ʿ塦���ϭ��

�����㡼������ϡ���ǯZone�Υ��롼��ŸPRISM�˽��ʤ���ޤ�����

�ޤ���ǯ���������륹ACME������Ǥθ�Ÿ�ˤ����������ʤ��䤹��ʤɡ����ʵ��ԤΥ����ƥ����ȤȤ������ܤ�Ƥ��ޤ���

���ε�������������������ޤ��褦���ꤤ�����夲�ޤ���

�����ƥ����ȡ����ơ��ȥ���

�䤬����볨��ϡ������䤽��ͭ�ͤ�ѻ�����������Ū����ʪ��ȹͤ����ޤ����̱�������ȩ���͡��ʲ�ʪ�����֤�����ʪ�衢���Υƥ������㡼�乽�ޡ���ã���������������ɤ��ȤäƤ⡢�ޤ���ŵ��Ū����ʪ��Ȥ�����Ǥ��礦��

�����������Τ˲��̤���ʪ��ˤ��Ƥϡ��ä��ۤ����Ť���������Ƥ���Τǡ��ѵҤ�������Ƥ����Τ�����Ƚ���Ȥ��ʤ��ΤǤ����̼�Ū�������줿����Ǥ��뤬�椨�ˤ����äơ��Τ���褦�Ȥ��뵤������Ư����������ޤ����ʤ��ʤ�ΤǤ����ѵҤϡ������ܤ�Ĵ�ᤵ���ʤ���Фʤ�ʤ��ʤ�ޤ������������������ܤϡ������������Ǥ����Ť�����ǧ�����ޤ����������ǤϤ�������˴ѵҤϿ����������������뤳�Ȥˤʤ�ޤ���ø���Ŀ��䳥���ο��褫�顢�����֤����ʤɤο��������Ƥ���ΤǤ���������������ʶ���ʤ��������Ŀ��Ǥ��곥���ʤΤǤ���

���Τ褦�ˡ���γ������ħ��ͤ���ȡ���ݲ�Ȥ�Ȥ館���ޤ����������ޤǤ���ʪ��Ȥ��������������ΰ����Ƥ��ޤ���

|

|

|

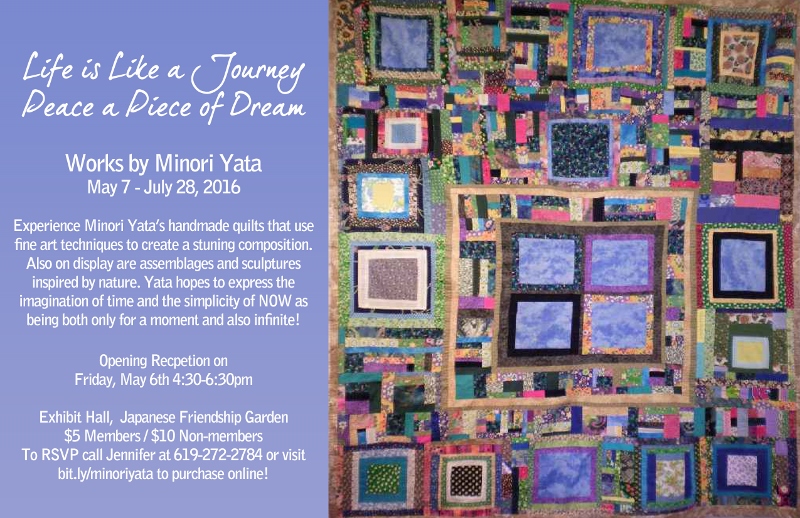

Minori Yata Exhibition, "Life is Like a Journey, Peace a Piece of Dream" in San Diego, CA, USA

|

����ǥ������ʥ���ꥫ������ե���˥����ˤˤơ�Zone�ȸ��ϥ�����ι�Ʊ���ˤ��Ÿ�����Ť���ޤ���

����ǥ������ʥ���ꥫ������ե���˥����ˤˤơ�Zone�ȸ��ϥ�����ι�Ʊ���ˤ��Ÿ�����Ť���ޤ���

Ÿ�����ȥ롧Life is Like a Journey, Peace a Piece of Dream��

�����ƥ����ȡ��䤿�ߤΤ�

�����May 7, 2016 - July 28, 2016

��ꡧ����ǥ���������ͧ�����ࡦŸ���β�

�䤿�ߤΤꤵ��ϥ���ե���˥���إ���ǥ�����������ر��߳��桢�����Ǥ��ꡢ�˥塼�衼���Υ����ƥ����ȤǤ���Faith Ringgold���Τ�礤�����������Ȥȸ��ʤ���Ƥ�������Ȥ��ե������Ȥ�ɽ�����ʤȤ��ƻȤ��Ƥ��뤳�Ȥ��Τꡢ����Ȥ������Ϥ�ޤ�����

���衢Ħ������졼����ѡ��ե����ޥ����ڡ�������������ǥ����Ǻ��ʤ�ȯɽ���Ƥ��� �ߤΤꤵ��Ǥ���������ϳ��衢Ħ��Τۤ������奢���ȤȤ��ƤΥ���Ȥ�ȯɽ���ޤ���

|

|

|

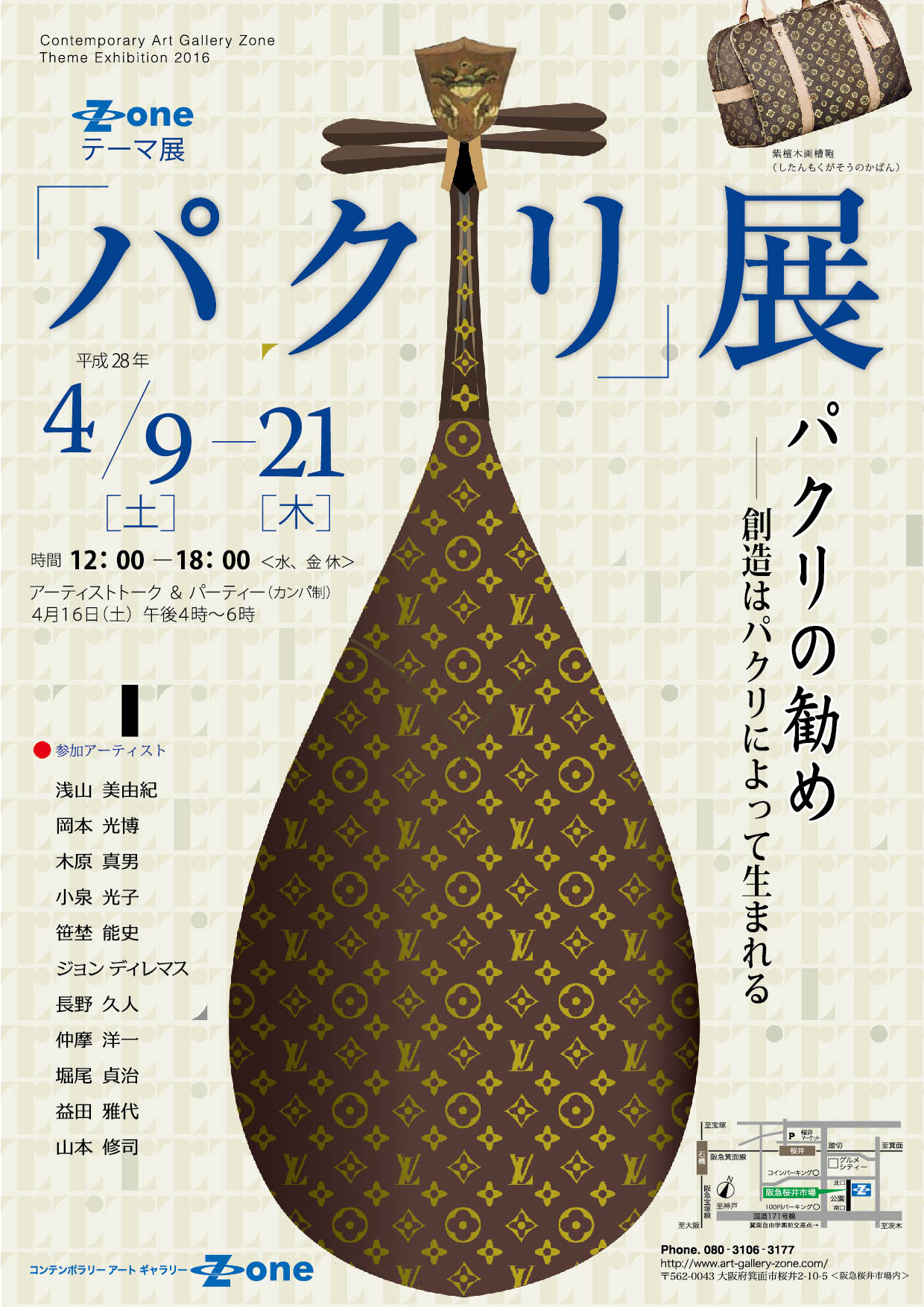

Zone Theme Exhibition 2016

|

Zone�ơ���Ÿ2016�֥ѥ����Ÿ

Zone�ơ���Ÿ2016�֥ѥ����Ÿ

4��9�����ڡˡ�21�����ڡˡ�12:00��18:00�ʿ塦���ϭ��

�����ƥ����ȥȡ������ѡ��ƥ���(�������)��4��16�����ڡ˸��4����6��

���å����ƥ����ȡ�������ͳ�������ܸ���ڸ����ˡ��������ҡ���Ǹǽ�ˡ�����ǥ���ޥ���Ĺ��͡������ΰ졢�����缣�����IJ��塢���ܽ��ʡ�50�����

����¤Ū�ѥ���פ����ѻ�

�ѥ���δ������¤�ϥѥ���ˤ�ä����ޤ�롣

����ȯü�ϡ��ԥ�����֥�å���1912ǯ�ˡ�����Ū���塼�ӥ����1912ǯ��1914ǯ�ˤǥ���塼����˥��ƥ��å�(illusionistic)�ʶ��֤��˲�����褦���Ϻˡ�����顼�����ȯ����������������ĤŤ��ơ����塼��쥢�ꥹ�Ȥκ��ã�ϡ����۳����Ȥ߹�碌����ơ����ε�ˡ�����ˤ˻��Ѥ����֥����������פ���岽����������ˡ��ޥ륻�롦�ǥ奷��ֳ���ϻ��Ū����Ū�ʤ�Τ˸¤��ƤϤʤ�ʤ����桹��ǧ������˾�����Ƥ��ΤǤ���٤��Ǥ��롣�פ�����Ĥޤ��ФΤߤ˰�¸����ݽѤ˵���������1917ǯ�˥˥塼�衼����Society of Independent ArtistsŸ�˽��ʤ������ʤ��������������ʡʾ��ش�ˤ��ǥ���ɤȤ��ơ��������ܤ������Ѵۡ�����Ū�����֡ˤ����֤�����������ï��ǥ奷�������ǵ��Ƥ��ʤ��ä�������ɤ��������������ʤǤ��뾮�ش郎�����ʤȤ������Ѵۤ�Ÿ�����줿���Ȥ˶ä������Ǥä������Ǥ��롣�����Ǥϡ����餫�˥ץ������ȥǥ����ʡ��ΰվ���������̵�뤵��Ƥ��롣�������ƥǥ奷���ϡ����ѡʥѥ���ˤ�������������

50ǯ�����ˤʤ�ȡ��Ҳ�Ρ����ѡʥѥ���ˤؤμ��ơפϤޤ��ޤ���®���롣���ܼ���Ҳ���濴�Ȥ����������������̾���ˤ�äƼҲ�ȯŸ����ȿ�����줿����Ǥ��롣�����ꥹ���̲֤Τ褦�˲��������֥ݥåץ����ȡפϡ��������������̾���θ����Τ褦�ʥ���ꥫ�Dzֳ��������������ꥭ�ƥ�����䥢��ǥ����������ۡ������ɽ�����ݥåץ����ƥ����Ȥϥ��ߥå��䥭���٥롦�����״̤ʤɤ���¯Ū�ʥ���������ѡʥѥ���ˤ������罰�����Ǥ������ѡʥѥ���ˤ�������줿�����ǡ����ѡʥѥ���ˤϷݽѤΰ�Ĥ�ɽ�����ʤȤ���ǧ���줿�Τ���

�ݥåץ����Ȥνи��ˤ�����Ѥοʲ���Ū�ʿ��������������˥���˵��䤬��������80ǯ������ꡢ�֥��ꥸ�ʥ�ƥ��פ����л뤹�����˥���ݽѴѤ��Ф��뤫�Τ褦�ˡ֥��ץ��ץꥨ�������פȤ���Ʋ���ȡ����ѡʥѥ���ˡ�ή�ѡʥѥ���ˤ��Ϥޤä�������ܡ��ɥ�䡼��ϡ����ꥸ�ʥ�ȥ��ԡ��κ��ۤ��ü������֥��ߥ�顼����ס���¤�ʡˤλ���Ȥ��ä�����Ϥ䡢���ѡʥѥ���ˤϡ��ݽѤˤʤä�����¤�ϥѥ���ˤ�ä����ޤ��Τ���

��ë��Ű

|

|

|

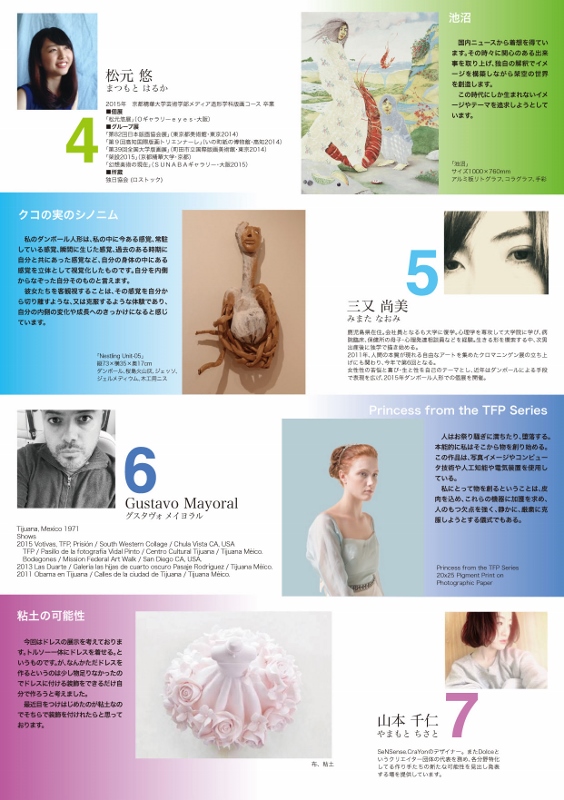

Group Exhibition, ��PRISM 2016��

|

���롼��ŸPRISM 2016

3��19�����ڡˡ�3��31�����ڡˡ��塦��ϵ�ϭ��12:00��18:00

�����ƥ����ȥȡ������ѡ��ƥ����ʥ�������ˡ�3��26�����ڡ˸��4����6��

���å����ƥ����ȡ�Leonard Stokes���沬���η���Daniel Foster��������ͪ��������������Gustavo Mayoral�����ܡ����

��ǯ���Ƥ�Ÿ���ȸ��äƤ�⤦����Ǥ�����Zone�ǤϹ���Ρ֥��롼��Ÿ PRISM�פŤ������ޤ���

ǯ�𡢿ͼ�������ΰۤʤ룷̾�Υ����ƥ����ȾҲ𤷡���������֤ˣ����˵�������������ͤ������ȹͤ��Ƥ��ޤ���

��ǯ�ǡ֥��롼��Ÿ PRISM�פϣ����ܤ�ޤ��ޤ�����̾�Υ����ƥ����ȡ����Σ����ȴ��⣷�����ȣ��������¤Ӥޤ��������åȥޥ���Ǥϡ�����å��ݥå� ��Jack Pot�� �ȸƤФ졢������Ǥ���

��ǯ�ϡ��˥塼�衼�����飱̾������ե���˥����飲̾����������ƥ����ȡ����ܤ��飴̾�ο��ʥ����ƥ����Ȥ����ä��ޤ���¿�������٤����̾�κ��ʤ����֤ȶ��֤�Ķ���������ʥ�����ǡ���������פ��뤳�ȤǤ��礦�����ι�����ɤ�Ÿ���������������������

���ͤˡ�㐂�פ�Ǥ���������й����Ǥ���

|

|

|

Youichi Nakama Exhibition, ��Reminiscences��

|

�����ΰ�Ÿ

�����ΰ�Ÿ

��- reminiscences - ��

11��22�������ˡ�12��5�����ڡ�

12:00��18:00�ʿ塦���ϭ��

�����ƥ����ȥȡ���

11��28�����ڡ˸��4����5��

���व��ϡ�9��˳��Ť��줿��̧�̤ο������ȥ�������2015�פ˻��ä��졢����������ǡ��ֿ岻��सरस्वती�ʥ��饹�����ƥ����ˡ���ƻ�פȤ��������ȥ�Ǹ��������ȯɽ��ޤ�����

Zone�Ǥϡ����Υ��ԥդȤ��ơ����ʤ���ȯŸ������Ÿ���������ޤ���

�����ƥ����ȡ����ơ��ȥ���

̧�̤���˻��ޤǤˤ������»���Ʋ���ۺ�ŷ�Ͽ�ο��ʤǼ������ΰ���Ȥ��ƿ��դ�㫤��Ƥ��ꡢ���奤��ɤβϤν����֥��饹�����ƥ��פ�Ʊ�ʤǤ��롣�����ơ����»����ۺ�ŷ�������硢�����硢����ȤȤ�˻��ۺ�ŷ�ΰ�ĤȤ����Τ�졢60 ǯ�˰��ٳ�Ģ����롣�ޤ���ʡ���ηá����ڡ��ۺͤο��Ȥ��ƿ��Ĥ�Ƥ��롣��̧�̻����»�website �β������

����ο��ʤǤ����ۺ�ŷ�λ��ġ����ʡפ������դ�ʸ�ͤˤ�볨����֤�Ÿ������̧�̤�������̤����֤��뤳�Ȥˤ�äƺ��ʤλ��ľ�ħ�����ᡢ�վԤ���ˤޤĤ���طʡ���ˡ����äʤɤΥ��ȡ���ˤĤ����������Ĥ�ޤ����ꡢ�����ͤ��뤭�ä����ˤʤ�Фȹͤ��Ƥ��롣���ʲ�����ˤ����ꡢƱ����Ĺ����ˤ���ġ����ɤ����ұ�����¸����Ƥ������ʤ��ߤ��Ƥ���ʸ�ͤ������դ˳���ɽ�����褦�ȹͤ��Ƥ��롣

��������

|

|

|