|

「グループ展PRISM 2024 vol. 15」2024年3月24日〜4月3日

|

コンテンポラリーアートギャラリーZoneが毎年春に開催する「グループ展PRISM」では、虹のスペクトラムにちなみ7名の年代、経験、作風が異なるアーティストを紹介します。

Zoneがプリズムとなり7名のアーティストの個性を輝かせます。

参加アーティスト

大原雅代、木村勇也、坂井貞夫、椎木かなえ、辻元美穂、中澤てるゆき、Kathy Nida

|

|

|

「第13回 クロマニンゲン展 in 大阪」2023年12月16日〜12月27日③

|

コンテンポラリーアートギャラリーZoneは、鹿児島を拠点に活動する「クロマニンゲン展」の大阪展を共催し、混沌とした時代に人間と向き合い未来を見据えた新たな世界を表現しました。

「突然変異の芸術家たち『クロマニンゲン』」

約4万年前、人類は突然絵を描き始めた。彼らはクロマニヨン人と名づけられた。明晰な頭脳と豊かな妄想力によって、興味深い芸術を生み出した。それは人々の心に大きな影響をもたらし、文明へと発展し劇的な進化を遂げた。

しかし人類は今、混沌の時代に突入している。

鋭い触感を持った芸術家たちは、未来を見据えた新たな世界を描き始めている。この天才芸術家たちを『クロマニンゲン』と名づけ、ユニークな作品展を開催し、未来の始まりを見たいと思う。

(クロマニンゲン展実行委員会 代表 坂井 貞夫)

「新しい感動を伝える芸術を!」

坂井氏が主宰するクロマニンゲン展の趣旨に触れ、我々が毎年春に企画している「グループ展PRISM」の意図に符合していることを知った。

「グループ展PRISM」では、人種、宗教、年齢、経験、作風が異なるアーティストが集い、一人ひとりが強烈なエネルギーを照射し、個性を競い合う。それぞれの視点の豊かさは、観客を多様性の世界へと誘い、作家自身もかつて自らが認識しえなかった世界を見出す。

クロマニヨン人が、人類で初めて描いた洞窟壁画(アルタミラやラスコーなど)は宗教的・祭祀的性格を帯びていたように、クロマニンゲン展においても人間存在の本質にかかわることを描き出す展示にしたい。

「クロマニンゲン」と名付けられたこの天才芸術家たちと共に協働し、新しい美の価値観を創り、この混沌に染まる世界から未来の光を摑みたいと思う。

(コンテンポラリーアートギャラリー Zone ディレクター 中谷 徹)

写真左から、坂井貞夫、坂井せいごう、佐藤千重、鐡 Kurogane、魔可多宮ナツ、浜本隆司、児玉明美、木村勇也、Kanae Noji、大原雅代、旧市シュン

|

|

|

「第13回 クロマニンゲン展 in 大阪」2023年12月16日〜12月27日②

|

コンテンポラリーアートギャラリーZoneは、鹿児島を拠点に活動する「クロマニンゲン展」の大阪展を共催し、混沌とした時代に人間と向き合い未来を見据えた新たな世界を表現しました。

「突然変異の芸術家たち『クロマニンゲン』」

約4万年前、人類は突然絵を描き始めた。彼らはクロマニヨン人と名づけられた。明晰な頭脳と豊かな妄想力によって、興味深い芸術を生み出した。それは人々の心に大きな影響をもたらし、文明へと発展し劇的な進化を遂げた。

しかし人類は今、混沌の時代に突入している。

鋭い触感を持った芸術家たちは、未来を見据えた新たな世界を描き始めている。この天才芸術家たちを『クロマニンゲン』と名づけ、ユニークな作品展を開催し、未来の始まりを見たいと思う。

(クロマニンゲン展実行委員会 代表 坂井 貞夫)

「新しい感動を伝える芸術を!」

坂井氏が主宰するクロマニンゲン展の趣旨に触れ、我々が毎年春に企画している「グループ展PRISM」の意図に符合していることを知った。

「グループ展PRISM」では、人種、宗教、年齢、経験、作風が異なるアーティストが集い、一人ひとりが強烈なエネルギーを照射し、個性を競い合う。それぞれの視点の豊かさは、観客を多様性の世界へと誘い、作家自身もかつて自らが認識しえなかった世界を見出す。

クロマニヨン人が、人類で初めて描いた洞窟壁画(アルタミラやラスコーなど)は宗教的・祭祀的性格を帯びていたように、クロマニンゲン展においても人間存在の本質にかかわることを描き出す展示にしたい。

「クロマニンゲン」と名付けられたこの天才芸術家たちと共に協働し、新しい美の価値観を創り、この混沌に染まる世界から未来の光を摑みたいと思う。

(コンテンポラリーアートギャラリー Zone ディレクター 中谷 徹)

写真左から、MeSO、坂井健児、あおなぎりん、山本二昭、竹島正、城野良一、関明美、鷺尾烏、KEPA、MARR

|

|

|

「第13回 クロマニンゲン展 in 大阪」2023年12月16日〜12月27日①

|

コンテンポラリーアートギャラリーZoneは、鹿児島を拠点に活動する「クロマニンゲン展」の大阪展を共催し、混沌とした時代に人間と向き合い未来を見据えた新たな世界を表現しました。

「突然変異の芸術家たち『クロマニンゲン』」

約4万年前、人類は突然絵を描き始めた。彼らはクロマニヨン人と名づけられた。明晰な頭脳と豊かな妄想力によって、興味深い芸術を生み出した。それは人々の心に大きな影響をもたらし、文明へと発展し劇的な進化を遂げた。

しかし人類は今、混沌の時代に突入している。

鋭い触感を持った芸術家たちは、未来を見据えた新たな世界を描き始めている。この天才芸術家たちを『クロマニンゲン』と名づけ、ユニークな作品展を開催し、未来の始まりを見たいと思う。

(クロマニンゲン展実行委員会 代表 坂井 貞夫)

「新しい感動を伝える芸術を!」

坂井氏が主宰するクロマニンゲン展の趣旨に触れ、我々が毎年春に企画している「グループ展PRISM」の意図に符合していることを知った。

「グループ展PRISM」では、人種、宗教、年齢、経験、作風が異なるアーティストが集い、一人ひとりが強烈なエネルギーを照射し、個性を競い合う。それぞれの視点の豊かさは、観客を多様性の世界へと誘い、作家自身もかつて自らが認識しえなかった世界を見出す。

クロマニヨン人が、人類で初めて描いた洞窟壁画(アルタミラやラスコーなど)は宗教的・祭祀的性格を帯びていたように、クロマニンゲン展においても人間存在の本質にかかわることを描き出す展示にしたい。

「クロマニンゲン」と名付けられたこの天才芸術家たちと共に協働し、新しい美の価値観を創り、この混沌に染まる世界から未来の光を摑みたいと思う。

(コンテンポラリーアートギャラリー Zone ディレクター 中谷 徹)

写真左から、橋爪栄、有馬麗子、西尾苑恵、中谷徹

|

|

|

入江陽子展「Stand up」2023年9月23日〜10月4日

|

Sculptures of found objects ファウンドオブジェクトによる立体作品

|

|

|

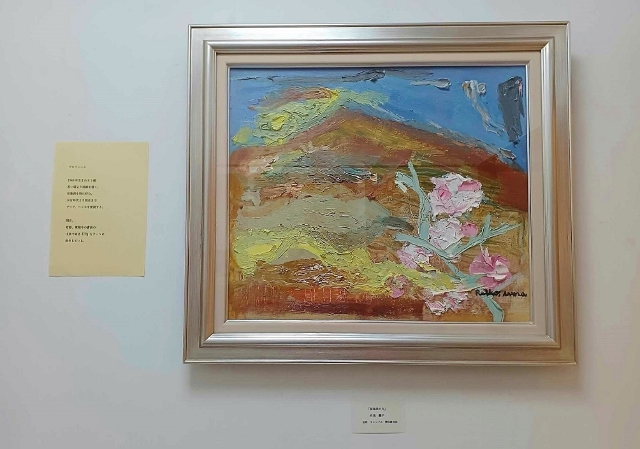

仲摩 洋一 展「-風景について-」2023年8月26日〜9月6日

|

私は身近にある自然や風景などをモチーフに、西洋絵画の画材・技法によって絵画制作を続けています。近年は描く対象の再現というよりは、現象や光に関心が傾いています。

描くことは私が生きる世界との対話だと考えます。

一枚の絵には描かれたもの、表に見えているイメージだけでなく画布に対峙しているときに自分が抱く想いや葛藤、また時間が内包されています。

(仲摩 洋一)

|

|

|

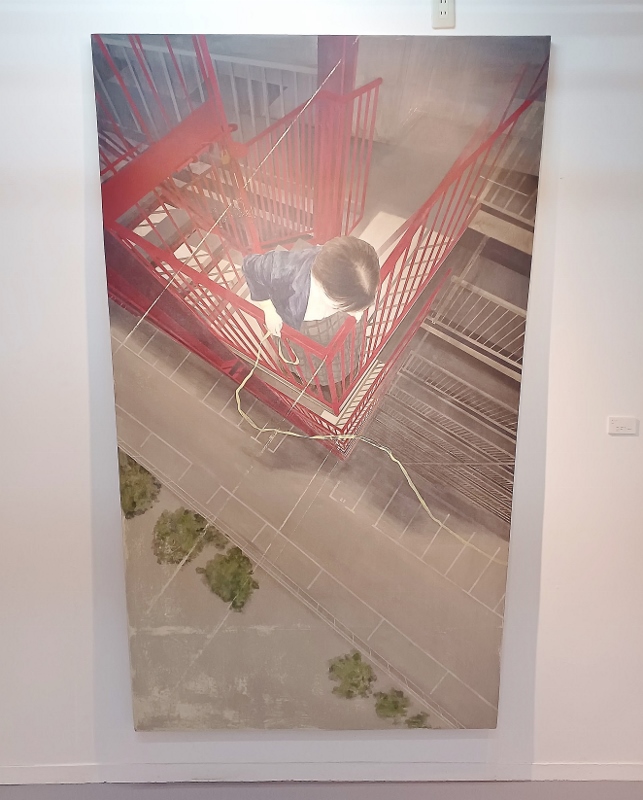

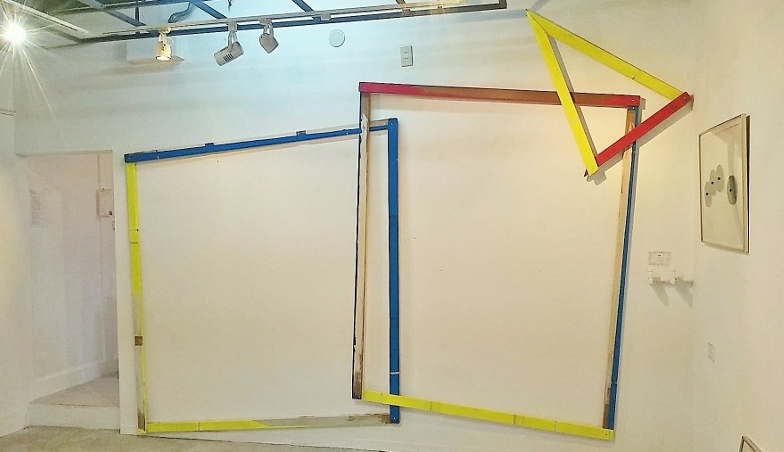

森村 誠 展「the Indoor Newtown Collective」2023年7月22日〜8月2日

|

社会の変化や想定外の出来事により変化する「場所」の概念。

都市部で制作しながら「場所」について考えています。

(森村 誠)

|

|

|

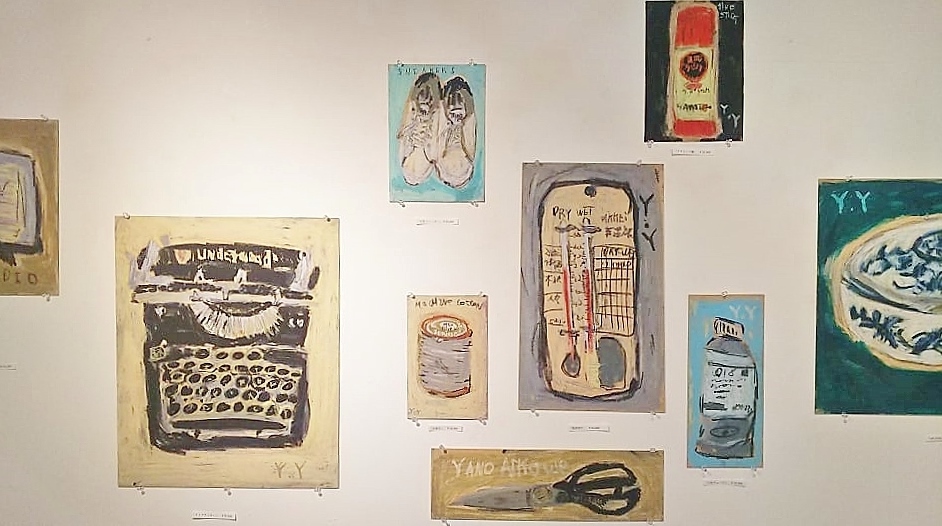

浜本隆司 個展「CANARIAS カナリアス」2023年6月24日〜7月5日

|

「CANARIAS カナリアス」

子どもたちの憧れのヒーローの「お面」、それをたくさん描いてまとめて展示してみたい。そうゆう衝動から発展した展覧会です。

カナリアスとは会場に登場する全てのヒーローたちの戦隊名です。

(浜本隆司)

|

|

|

久下典子個展「Meet the Unknown」2023年5月27日〜6月7日

|

ここ数年シリーズとして、小さく穏やかな村出身の rabbit についての物語を想定して描いています。

rabbit は世界各地を旅し、その土地ごとに驚き、喜び、感動を体験します。

rabbitは、臆病ではありますが好奇心旺盛なためにバックパッカーとして、辺境の地にも足を運びます。

今回の旅は、世界の片隅の巨大な森です。その森で、rabbitはこれまで出会ったことのない存在に出会います。

会場では、 rabbit の心を通して感じた世界を鉛筆や絵の具にのせて、表現しています。

rabbitと共に、未知の世界を楽しんでもらえたら、と思っています。

(久下典子)

|

|

|

小泉光子展「一期一会 島を造る2023」2023年4月22日〜5月3日

|

35年前から数年にわたり取り組んでいた「島を造る」を笹埜能史さんに再構築していただき、私自身新たな発見に満ちた展覧会となりました。

(小泉光子)

|

|

|

「グループ展PRISM 2023(vol.14)」2023年3月26日〜4月5日

|

Group Show PRISM 2023

「グループ展PRISM」では、虹のスペクトラムにちなみ7名の年代、経験、作風が異なるアーティストを紹介します。

Zoneがプリズムとなり7名のアーティストの個性を輝かせます。

参加アーティスト

浅田雅子、彩音色、坂本実十里、柴田知佳子、下村優介、西澤エミコ、馬場草香

|

|

|

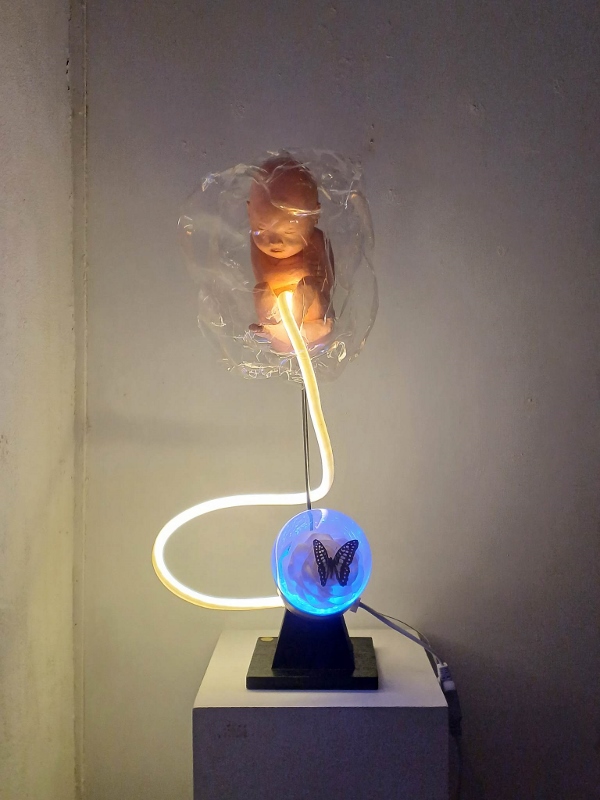

田中佐弥個展「青い世界で蝶の夢を見る」2023年2月18日〜3月1日

|

「Dreaming of Butterflies in a Blue World」

今世界はLEDの光によって、夜でも至る所まで人工の光に満たされる。

これらの光は、生物界では不自然な状況を作り出し、生物の環境を不自然に歪め、昆虫など生物の生存を追い詰める。

高度なテクノロジーが発展する世界に生命の形は歪み始め、もはや我々人間はテクノロジー無しには生きていけないと感じるところまできてしまった。

テクノロジーによって変わる生と死の形は、かつて聖書エゼキエル預言にあった「死者が甦る世界」を思い起こさせる。

神がテクノロジーに置き換わる世界で、魂は何処へ向かうのか?

古代、人間は蝶に魂の姿を見ていた。

LEDの青い光の中で、夜を失ってしまった我々は、魂までも失い始めたのかもしれない。

(田中佐弥)

|

|

|

魔可多宮ナツ個展「変幻自在滾滾(へんげんじざいこんこん)」2022年12月17日〜12月28日

|

ぼくの変幻が物語ります

滾滾と降ってくるかのように潜んでおります

そんなぼくの化け様を見つめて下さい

ひっそりと息をしております

(魔可多宮ナツ)

|

|

|

橋本あやめ個展「ランゲルハンス島の探険」2022年11月26日〜12月7日

|

今回の橋本あやめは、漫画のような奇想天外(ヘンテコ)な世界を描きたいという思いと、描けば思ったよりもヘンテコに感じないという、ジレンマの追いかけっこの中でペンを進める。

彼女の言う「ヘンテコ」とは、決して内面的な深い意味ではなく、あくまでも表面的な見た目の、ちょっと不思議で、可笑しみのある風景や事象の瞬間である。その作品は一見、自由気ままに描かれているように見えるが、緻密に計算された、線を中心にした様々の複雑な形態で構成されている。

色彩を排除した絵は、まるでシュールな漫画を見るように、鑑賞者を彼女の迷宮世界に引きずり込む。

キュレーション 橋本修一 (グラフィックデザイナー)

|

|

|

「みぢかなもの」松山淳展 2022 年 10 月 15 日 〜 26 日

|

家にある「みぢかなもの」をモチーフに作品を作った。材料に使った木材も加工する電動工具も金箔や漆も家にある。いつの間にかそれらは「みぢかなもの」になっていた。

家にあるもので想像が膨らみ、形になる。(松山淳)

|

|

|

荒木晋太郎 個展「なぎの舟」2022年9月24日〜10月5日

|

2017 年に吉田重信氏より種を譲り受け、以来参加し続けている「水葵プロジェクト」から生まれた絵画群を展示します。

育てているうちに、再生のシンボルとしての水葵を、絵を描くスピードで考えてみたいと思うようになりました。描くことには、ゆっくりと、そして気持ちが離れない速度があるからです。

万葉集にも詠まれている水葵の古い名は「菜葱(なぎ)」。各地に設置した鉢を、古代から未来へ、福島から各地へと、水葵を運ぶ舟に見立て、展覧会タイトルを「なぎの舟」としました。

また、「なぎ」は「凪」、海が穏やかであってほしいという想いも込めています。

(荒木晋太郎)

|

|

|

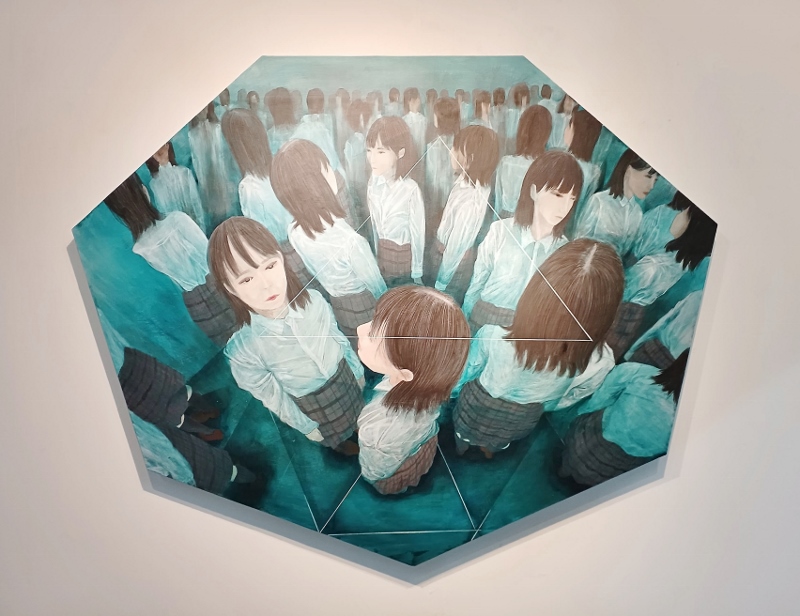

百合野美沙子個展「葛藤と分岐点」2022年8月27日〜9月11日

|

――薬を大量摂取して高いところに登る。

――個室に閉じこもる。

――私の中にわたし以外の別人がいる。

思春期の子供たちと接する中で見られるそれらの行動。全てを同じく理解することができなくても、分かりたい気持ちで、話を聞き、同じ場所に赴き、考える。想像する。そこから浮かび上がる光景を絵に描く。彼らの葛藤と、苦しさと、未来を思った8年間。印象的だった出来事をもとに、浮かび上がる光景を展示します。

(百合野美沙子)

|

|

|

「顔・表情の現在」展(企画:浜本隆司)2022年7月23日〜8月7日

|

〜表れる情〜

アーティストの皆さんに『顔』を描いていただき、それを相当数並べることで、現代人の顔の表現はどんなもので、その心理はいかなるものか、今の時代心理を探ってみよう、という主旨で展覧会を企画しました。(浜本隆司)

参加アーティスト

亜鶴、奥田麻里子、長田尭之、久下典子、彩音 色、佐藤萌子、菅原奈津、中澤てるゆき、中谷徹、橋本修一、浜本隆司、魔可多宮ナツ、モリン児、百合野美沙子、Vallo Riberto

|

|

|

アンドレイ ヴェルホフツェフ展「〜魂〜」2022年6月25日〜7月10日

|

「Full Love」(F50号・キャンバスに油彩)は、この展覧会を象徴しています。

作者と妻の個人的な歴史を描いているとともに、近いが遠い、遠いが近い、人々の関係を表しています。右の人物は作者(ロシア人)、左は作者の妻(日本人)です。私たちは、結婚前はロシアと日本の遠距離恋愛で、手紙や電話やメールなどでやりとりしていました。

今はスマホ一つで世界中の人々とつながれます。一方、多くの人が、近くにいても、お互いがスマホに夢中になって、目線や言葉すら交わさない現実も存在します。

ロシアとウクライナの戦争のため、人々はロシアやロシア人を排除、嫌悪する現実もあります。しかし、この度無事、個展を開催させていただくことになりました。

私の友人の姫路に住むウクライナ人の女性の母親の家(ウクライナ)には、ロシア軍によって爆弾が落とされました。しかし、彼女は以前通り、私たち家族と交流をしてくれます。なぜなら、悪いのは戦争だからです。彼女の母親が無事戦争を生きのびれますように、また、この戦争が一刻も早く終わることを心より願っています。

ロシアに住むロシア人の友達も、物価高騰の被害を受けたり、言論の自由を奪われたり、仲の良かった友人と戦争に対する意見の相違のため仲違いしてしまった、知り合いが徴兵されてしまった、など、戦争のために以前と同じ生活ができなくなっています。

コロナ禍や戦争の中、この作品の題名、「Full Love」のように、世界が愛であふれることを願い、アートが少しでも人々の心に希望や喜び、優しさを与えることができたら、とても嬉しく思います。

最後になりましたが、この度個展を開催させていただくことになりましたコンテンポラリーアートギャラリーZoneの中谷さん、いつも展覧会に来て下さる皆様、近くからも遠くからも応援してくださる皆様、広報してくださる新聞社の皆様、いつもお世話になっているギャラリーの皆様に、心より感謝をいたします。

(アンドレイ ヴェルホフツェフ 2022年6月20日)

|

|

|

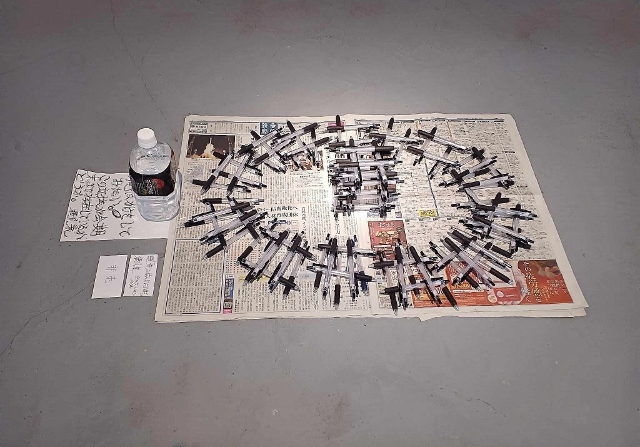

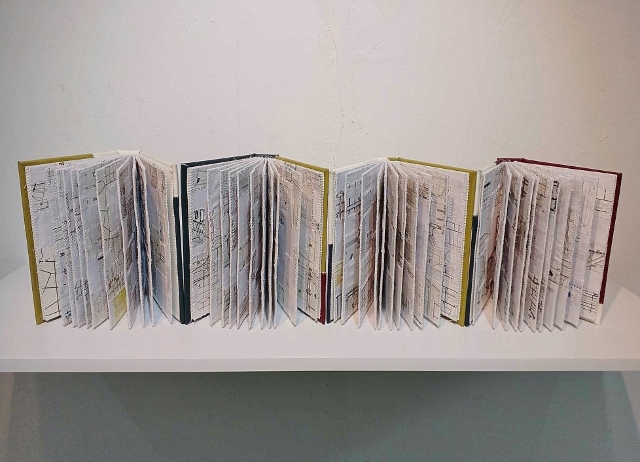

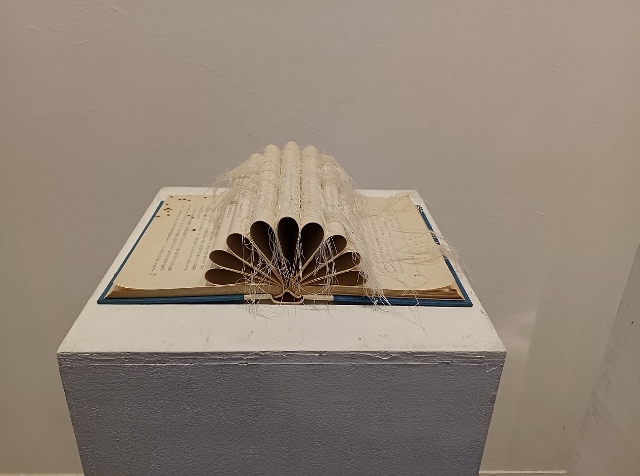

「風の黙示録」田中佐弥、田中広幸 2022年5月21日〜6月5日

|

TANAKA Saya and TANAKA Hiroyuki’s Duo Exhibition

18世紀の啓蒙思想、19世紀の産業革命から始まった制度、思想、価値観など近代的なるものが21世紀20年代の今、否応なく揺らいでいる。気候崩壊、環境崩壊、戦争、そして社会に構造化された暴力・・・・・・ここにいたる歴史の帰結として、近代を象徴するあらゆるものが審判にさらされているのではないだろうか? ここから何が終わり、何が掬い出され、そして何が創造されるのか?

自身の手許にたまさか引き寄せられたモノたちを集積し、占術として読み解く田中佐弥さんの今回のテーマは248年で太陽を一周する冥王星――破壊と再生を司る惑星――。

片や田中広幸さんは1930年代〜1980年代に出版された思想書・歴史書の、文字や文字列を線香で焦がしたり、糸で縫いつぶしたりしながら言葉と意味との関係を宙づりにする。

二人の創造的営為からは、思考、概念、直感、判断すること、切り分けること、知的活動、文化と思想、神話、宗教、黙想、予示すること、意思疎通や伝達の手段でありつつ武器であり祈りでもある言葉の存在・・・・・・さまざまなキーワードが浮かび上がる。

そして空間に漂う茫漠たる領域に、私たちの意識や無意識がいざなわれるにちがいない。あるいは近い過去へ、あるいは遠い過去へと。不確かな今と、不確かな未来をみつめるよすがとして。

京谷裕彰(詩人・批評家)

|

|

Morinji Solo Exhibition 2022

What is morinji? ∞ This is morinji!

“立体をコラージュ”して独自の作品を生み出すモリン児

その幻想的かつグロデスクな世界観…これは何だ?これは…モリン児だ!

異空間を盛り上げる作品たちに刮目せよ

|

|

|

「グループ展PRISM 2022(vol.13)」2022年3月20日〜4月3日

|

Group Show PRISM 2022

「グループ展PRISM」では、虹のスペクトラムにちなみ7名の年代、経験、作風が異なるアーティストを紹介します。

Zoneがプリズムとなり7名のアーティストの個性を輝かせます。

参加アーティスト:岡本光博、久下典子、栗本夏樹、菅原奈津、森村誠、森山佐紀、山本修司

|

|

|

Zoneテーマ展「開運現代アート 2021」2021年12月18日〜26日

|

Zone Theme Exhibition, "Contemporary Art for Better Fortune 2021"

参加アーティスト:浅山美由紀、小泉光子、田中佐弥、橋本修一+橋本あやめ、浜本隆司、魔可多宮ナツ、麻留也

開運アートで来る年の運気をアップしよう!

創造に携わる人々は、その過程で、ある瞬間、精神が高まり、エクスタシー状態に陥ることがある。天との会話を試みているのかもしれない。

アーティストは天から受けた宣託を作品として具現し、Zoneに展示する。その空間はパワースポットに変わる。

観客は、そこで一条の光を見出す。

運気を高め、運気を引き寄せることができるのだ。そんな開運ギャラリーが12月末にオープンする。

この時期、Zoneを訪れると、無病息災、護身除難、健康長寿、万年長寿、一家団欒、一家和楽、家内安全、家庭円満、夫婦円満、家運隆盛、子孫繁栄、恋愛成就、立身出世、金運向上、招福開運、商売繁盛、所願成就、開眼成就、運気向上、などのご利益があると言われている。

|

|

|

吉田泰昌クレパス画展「愛おしいものたち」2021年10月16日〜11月3日

|

Yasumasa Yoshida Solo Exhibition

普段目にする自分自身が愛おしいと思えるものを素直にありのまま描いていきました。

私にとって絵を描くという行為は自己実現ですし癒しでもあります。大学卒業後、他人と接触をもたず引きこもっていた自分にとって唯一社会とつながれる方法でもありましたし絵を描く行為そのものが癒しでもありました。

絵の習得は独学になるとおもいます。ひたすら自分が良いと思える絵を一枚一枚、ボードにオイルパステルで描いていきました。

作品制作のテーマとしては「日常の一コマ」に着目し、ありふれた日常使いのものや身近な動植物を大胆な構図、鮮やかな色彩やタッチによりアート作品へと昇華させていきます。

(吉田泰昌)

|

|

|

浜本隆司個展「グラン・ハピネスあるいはハッピー・ストライク」2021年9月18日〜10月3日

|

Takashi Hamamoto Solo Exhibition, " Grand Happiness or Happy Strike”

来たるべきハレの日のために願をかけたり、祈ってみたり、賭けてみたりして、ありったけの気持ちでその日を待ちわびる。(浜本隆司)

|

|

|

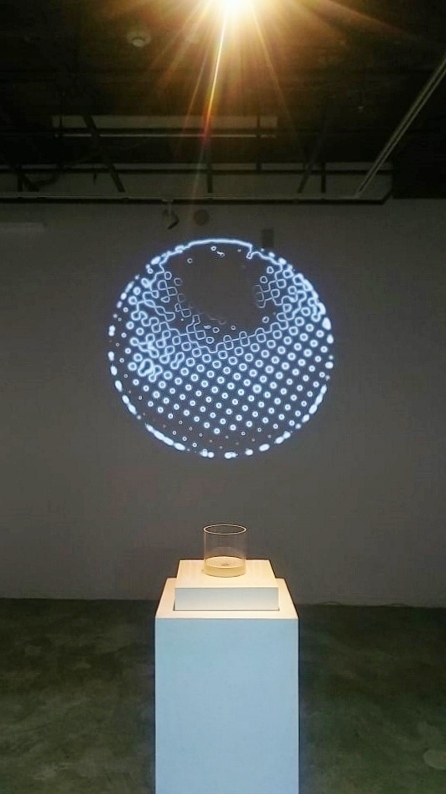

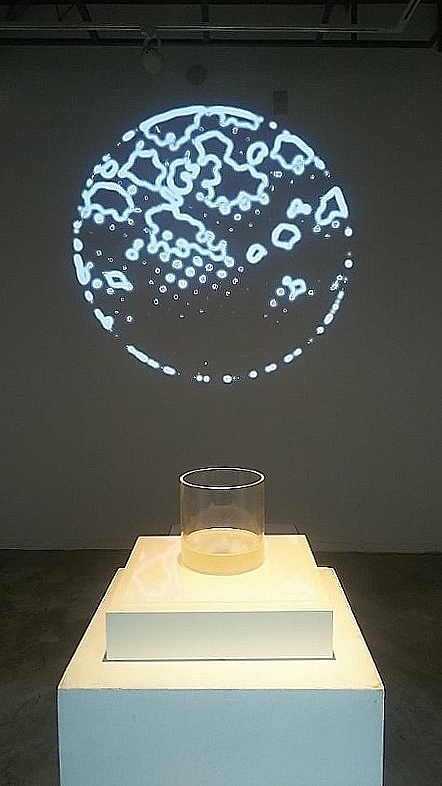

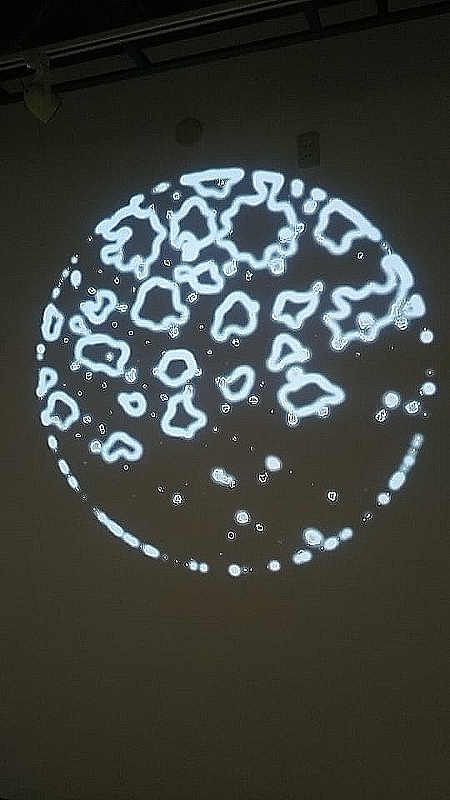

中本具幸個展「solution」2021年7月17日〜8月1日

|

Tomoyuki Nakamoto Solo Exhibition, “Solution”

光の反射などの自然現象、様々なものを素材とし、ライティング、プロジェクターを使ったインスタレーション作品を制作しています。本展では、水と油を使い、分離の途中過程を映像作品にしている「solution」を展示いたします。(中本具幸)

|

|

|

寺島みどり個展「Traveling Dreams」2021年6月19日〜7月4日

|

Midori Terashima Solo Exhibition, “Traveling Dreams”

何かを思い出すとき、心はいつも旅をしている。あこがれや好奇心だけでなく、心はいつも旅をして希望をつむぎだしている。(寺島みどり)

<寺島みどり MIDORI TERASHIMA>

風景、あるいは自身を取巻く環境といった主題を、動きのある筆致で構成する抽象的な表現で展開する。

1972年京都府京都市生まれ。

京都市立芸術大学において油彩画と現代美術を学ぶ。

1998年同大学院美術研究科修了。

現在、大阪教育大学教美術表現コース准教授。

|

|

|

入江陽子展「Where do we go ?」2021年5月22日〜6月6日

|

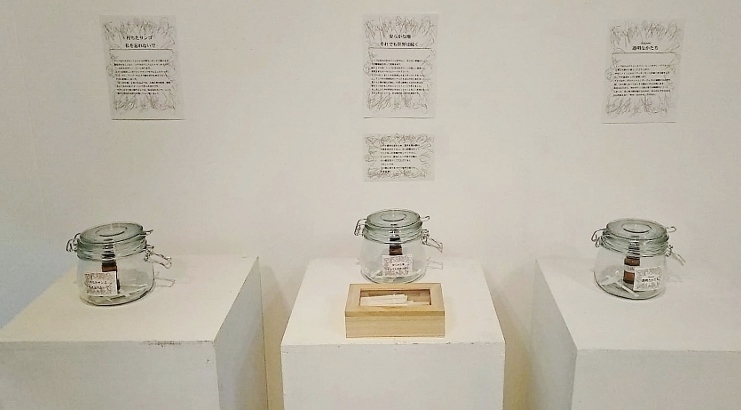

Yoko Irie Solo Exhibition, “Where do we go?”

行き場のないものたちの思いを表しました。(入江陽子)

|

|

Mitsuko Koizumi Solo Exhibition, “Skeleton”

夢をみました。

展覧会のタイトルは「形骸」だと夢の中で知らされました。

思えば、私は、最初から確固たるものを造ってはきませんでした。

何かがなくなり形骸が残るのではなく、形骸を、空虚を造りたかったのです。

(小泉光子)

香りによるコラボレーション:クリエイター 伊地知夏生による調香「形骸」

|

|

|

「グループ展PRISM 2021(vol.12)」2021年3月21日〜4月4日

|

Group Show PRISM 2021

「グループ展PRISM」では、虹のスペクトラムにちなみ7名の年代、経験、作風が異なるアーティストを紹介します。

Zoneがプリズムとなり7名のアーティストの個性を輝かせます。

参加アーティスト

角谷功次、ZUVALANGA(ズワランガ)、田中佐弥、田中広幸、旗谷吉員、モリン児、吉田泰昌

|

|

|